Wenn aus apokalyptischem Ernst Spiel wird

Von Philipp Mang

Computerspiele erfreuen sich in unserer Gesellschaft immer größerer Beliebtheit. Nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, sondern längst auch bei Erwachsenen aus unterschiedlichsten Bildungsniveaus – dies geht aus einer Untersuchung des Bundesverbands Interaktive Unterhaltungssoftware hervor. So konsumiert in Deutschland mittlerweile jeder zweite Bundesbürger regelmäßig digitale Spiele – Tendenz steigend. Und auch die internationale Spielebranche erfreut sich zunehmend an Umsatzzahlen, die sich hinter Hollywoods Filmindustrie nicht länger verstecken müssen. Wie ist diese Faszination aber zu erklären?

Immersion als Schlüsselmerkmal

Zur Beantwortung dieser Frage, ist zunächst einmal der Begriff der Immersion heranzuziehen, der das metaphorische Eintauchen in fiktionale Welten bezeichnet. Dieser Wirkungseffekt ist in Videospielen besonders stark zu beobachten. Anders als bei Filmen, Serien oder Comics – die allesamt nur eine passive Rezeption ermöglichen – kann der Konsument die Erzählung hier nämlich aktiv durch seine Entscheidungen beeinflussen. Er interagiert dabei mit einer künstlich geschaffenen Umgebung und betrachtet die Protagonisten im Spiel gewissermaßen als eine Erweiterung seiner selbst. Das Ausmaß seiner emotionalen Involvierung wird auf diese Weise beträchtlich gesteigert. Insbesondere in transmedialen Welten kommt digitalen Spielen damit eine entscheidende Rolle zu.

Die Zombies erobern Smartphones & Tablets

Es ist also keine Überraschung, dass sich auch die Macher von TWD dazu entschlossen haben, das Franchise um digitale Erzählstücke zu erweitern. Absoluten Kultstatus unter Fans genießt dabei das so genannte Point-and-Click-Adventure der Marke Telltale, das sich in ästhetischer Hinsicht stark an den Comics orientiert. Dieses ist seit dem Jahr 2012 über den Appstore für mobile Endgeräte verfügbar und tut genau das, was Spiele am besten können: Es macht den Spieler selbst zu einem aktiven Teil der Zombie-Apokalypse, in dessen Verlauf er nicht nur Original-Schauplätze aus dem Comic (wie z.B. Hershels Farm), sondern auch beliebte Charaktere aus der Serie (u.a. Glenn) trifft.

Es ist also keine Überraschung, dass sich auch die Macher von TWD dazu entschlossen haben, das Franchise um digitale Erzählstücke zu erweitern. Absoluten Kultstatus unter Fans genießt dabei das so genannte Point-and-Click-Adventure der Marke Telltale, das sich in ästhetischer Hinsicht stark an den Comics orientiert. Dieses ist seit dem Jahr 2012 über den Appstore für mobile Endgeräte verfügbar und tut genau das, was Spiele am besten können: Es macht den Spieler selbst zu einem aktiven Teil der Zombie-Apokalypse, in dessen Verlauf er nicht nur Original-Schauplätze aus dem Comic (wie z.B. Hershels Farm), sondern auch beliebte Charaktere aus der Serie (u.a. Glenn) trifft.

Eine Waise kämpft ums Überleben

Die bislang zehn Episoden umfassende Geschichte ist dabei in der gleichen fiktionalen Welt angesiedelt wie die Comics, rückt jedoch völlig neue Charaktere in den Mittelpunkt. So wird anfangs vor allem das Schicksal des verurteilten Straftäters Lee Everett beleuchtet. Dieser rettet nach Ausbruch der Zombie-Seuche der jungen Clementine in ihrem verlassenen Elternhaus das Leben und nimmt die Waisin fortan unter seine Fittiche. Der Spieler begleitet die beiden im Laufe der Handlung auf der Suche nach einem sicheren Zufluchtsort und wird somit Zeuge, wie sich das junge Mädchen von einer Schutzbedürftigen selbst zur toughen Überlebenskünstlerin entwickelt.

Zwickmühlen soweit das Auge reicht

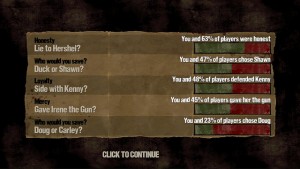

Ähnlich wie der Comic oder die Serie dreht sich also auch das Videospiel in erster Linie nicht um die Untoten, sondern die Beziehungen der Figuren untereinander. Immer wieder wird das ungleiche Duo Lee und Clem auf seinem Überlebenskampf vor moralische Dilemmata gestellt: Wem kann man vertrauen? Wer erhält eine Extra-Ration der ohnehin schon knappen Nahrungsvorräte? Und wem rettet man bei einem Zombieangriff das Leben? All diese Fragen müssen stellvertretend vom Spieler beantwortet werden – und das oft innerhalb weniger Sekunden, während ein Timer bedingungslos abläuft. Ist eine Entscheidung erst einmal getroffen kann dies einen langfristigen Effekt auf die Geschichte haben. Das Videospiel vermittelt einem damit das Gefühl, die Handlung durch das eigene Tun verändern zu können. Als Clou erweist sich außerdem, dass ein Server von Telltale im Anschluss an jede Episode berechnet, wie viele andere Spieler ebenfalls eine bestimmte Handlungsoption gewählt haben. Dadurch wird eine kritische Reflexion des eigenen Verhaltens in der digitalen Welt ermöglicht.

Shoot The Walking Dead

Gänzlich andere Schwerpunkte setzt dagegen das Konsolenspiel Survival Instict aus dem Jahr 2013, das die Vorgeschichte der beiden Dixon-Brüder erzählt. Hierbei handelt es sich um einen recht klassischen First-Person-Shooter, in dem man mit Schusswaffen aus der Ego-Perspektive heraus computergesteuerte Zombies bekämpft. Deshalb finden sich hier auch keine komplexen Figuren, emotionale Hintergrundgeschichten oder ethische Zwickmühlen. Stattdessen zeichnet sich der Ego-Shooter durch die genretypischen Gewaltdarstellungen aus. Da werden Messer durch Augenhöhlen gebohrt. Gliedmaßen abgetrennt. Oder ein Zombie-Schädel so lange mit dem Gewehr malträtiert bis dieser rot spritzend zerplatz. Diese exzessive Brutalität wird jedoch – anders als in der Serie oder dem Comic – zu keinem Zeitpunkt von den Charakteren moralisch hinterfragt.

Ernst & Spiel – zwei unvereinbare Gegensätze?

Angesichts einer so unreflektierten Lust an der Gewalt darf also durchaus bezweifelt werden, ob aus apokalyptischem Ernst wirklich immer bedenkenlos Spiel werden sollte. Point-and Click-Adventures wie das aus dem Hause Telltale beweisen jedoch, dass Ernst und Spiel nicht zwingend unvereinbare Gegensätze darstellen müssen. In einigen Fällen können beide Elemente sogar durchaus produktive Symbiosen miteinander eingehen, durch die moralische Lehrstücke entstehen. So führt das erste TWD-Game dem Konsumenten beispielsweise eindrucksvoll vor Augen, wie schwierig es sein kann in Extremsituationen überlebenswichtige Entscheidungen zu treffen. Es ist damit fast schon als so genanntes „serious game“ zu bezeichnen, da hier nicht allein der Spielspaß im Vordergrund steht, sondern zusätzlich ein Lerneffekt beim Rezipient erzielt wird. Ein Lehrer aus Norwegen setzt das Spiel deshalb nicht ohne Grund bereits als praktisches Anschauungsmaterial im Ethik-Unterricht ein.

Angesichts einer so unreflektierten Lust an der Gewalt darf also durchaus bezweifelt werden, ob aus apokalyptischem Ernst wirklich immer bedenkenlos Spiel werden sollte. Point-and Click-Adventures wie das aus dem Hause Telltale beweisen jedoch, dass Ernst und Spiel nicht zwingend unvereinbare Gegensätze darstellen müssen. In einigen Fällen können beide Elemente sogar durchaus produktive Symbiosen miteinander eingehen, durch die moralische Lehrstücke entstehen. So führt das erste TWD-Game dem Konsumenten beispielsweise eindrucksvoll vor Augen, wie schwierig es sein kann in Extremsituationen überlebenswichtige Entscheidungen zu treffen. Es ist damit fast schon als so genanntes „serious game“ zu bezeichnen, da hier nicht allein der Spielspaß im Vordergrund steht, sondern zusätzlich ein Lerneffekt beim Rezipient erzielt wird. Ein Lehrer aus Norwegen setzt das Spiel deshalb nicht ohne Grund bereits als praktisches Anschauungsmaterial im Ethik-Unterricht ein.

Fotos: flickr.com/Anothy Jauneaud (CC BY-NC 2.0), flickr.com/Anothy Jauneaud (CC BY-NC 2.0), flickr.com/Óscar Velázquez (CC BY-NC-ND 2.0)

Weitere Artikel der Reihe:

Das Serienhäppchen für zwischendurch

Der Hype um die Qualitätsserie