Der Mensch, die Medien und ein gutes Buffet

von Pascal Thiel

Seit 2011 lehrt Prof. Dr. Klaus Sachs-Hombach als Professor für Medieninnovation und Medienwandel am Institut für Medienwissenschaft in Tübingen. Am Dienstag, den 20.11.2012 hat er seine Antrittsvorlesung gehalten. In der Vorlesung sprach er über sein neues Forschungsprojekt „Medien aus anthropologischer Perspektive“. Ein Projekt, das eine „Lebensaufgabe“ für Sachs-Hombach werden könnte.

Seit 2011 lehrt Prof. Dr. Klaus Sachs-Hombach als Professor für Medieninnovation und Medienwandel am Institut für Medienwissenschaft in Tübingen. Am Dienstag, den 20.11.2012 hat er seine Antrittsvorlesung gehalten. In der Vorlesung sprach er über sein neues Forschungsprojekt „Medien aus anthropologischer Perspektive“. Ein Projekt, das eine „Lebensaufgabe“ für Sachs-Hombach werden könnte.

Prof. Dr. Klaus Sachs-Hombach sei der „ideale Inhaber eines Faches, das es nicht gibt, aber bald geben wird“ sagt Prof. Dr. Jürgen Leonhardt, Dekan der Philosophischen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen. Sachs-Hombach ist studierter Germanist, Psychologe und Philosoph, somit „fachfremd“. Doch bereits einmal wagte er den Schritt ins Unbekannte – und das erfolgreich. Jahrelanges Engagement in der Bildwissenschaft machten ihn zu einem der wenigen „europäischen Experten“ auf diesem Gebiet.

Doch seine thematische Bindung ans Bild hielt ihn nicht davon ab, 2011 erneut einen großen Schritt zu wagen. Er folgte dem Ruf nach Tübingen. Seitdem ist er Inhaber der Medienwissenschaftsprofessur für Medieninnovation und Medienwandel.

Am vergangenen Dienstag hielt er im Rahmen der Vorlesung „Medienkonvergenz“ seine Antrittsvorlesung zum Thema „Warum gelingt menschliche Verständigung?“ Bereits vier Jahre zuvor hatte er seine damalige Professur an der TU Chemnitz mit einem ähnlichen Thema eröffnet. Begab er sich damals – noch stark unter dem Einfluss seiner bisherigen wissenschaftlichen Karriere – auf die Spur des „Homo Pictor“, sprach er dieses Mal aus der Sicht des „anthropologischen Medienbegriffs“.

Kommunikation zeichnet den Menschen aus

Sachs-Hombach macht keine halben Sachen. Deshalb beginnt er seine Antrittsvorlesung am Anfang – und zwar ganz am Anfang: Der Evolution .

Die Evolution des Menschen ist ein Prozess, der seit acht Millionen Jahren im Gange ist. Seit 200.000 Jahren gibt es den „Homo Sapiens“, der seitdem zu den verhaltensbezogenen „modernen“ Menschen gezählt wird. Dieser ist ein Primat und zeichnet sich, so Sachs-Hombach, durch eine wesentliche Eigenschaft aus: durch eine bestimmte, nämlich die sogenannte „menschliche“, Kommunikation. Diese ist durch die Verbindung zweier wichtiger Elemente gekennzeichnet, der Bild- und der Sprachfähigkeit.

Die Bildfähigkeit ist die Kompetenz, auf verbildlichte Gegenstände, etwa Gesten, angemessen reagieren zu können. Das ist in eingeschränkter Weise auch bei Tieren möglich. Die Sprachfähigkeit hingegen ist das Vermögen des Menschen, sich mittels komplexer Zeichenvorgänge oral auszudrücken. Bezogen auf den Menschen ist das die Bildfähigkeit die Voraussetzung der Sprachfähigkeit. Die beiden Aspekte bedingen sich. Daraus zieht Sachs-Hombach den Schluss, dass die sprachliche Form der Kommunikation beim Menschen immer schon in der nicht-sprachlichen Form eingebettet war.

Um Verständigung zu erreichen, bedarf es also Kommunikation. Doch Kommunikation, so Sachs-Hombach, geschieht nur über Medien.

Medien bestimmen Kommunikation

Bezogen auf die im ersten Abschnitt beschriebene menschliche Kommunikation bedeutet das, dass die Sprache als ein Medium verstanden werden kann. Dabei hält sich Sachs-Hombach nahe am Medienbegriff von Roland Posner (1986). Er versteht ein Medium als „ein System von Mitteln für die Produktion, Distribution und Rezeption von Zeichen“, das den „in ihm erzeugten Zeichenprozessen bestimmte gleichbleibende Beschränkungen auferlegt“. Medien sind hier durch einen „Mittelcharakter“ bestimmt. Sie gelten als „Träger“ der kommunikativen Zeichen. Dabei ist jedes Medium und somit auch die jeweilige Art der Kommunikation durch seine eigene Medialität, also die Alleinstellungsmerkmale eines Mediums, geprägt.

Um dies zu verdeutlichen, greift Sachs-Hombach auf die Überlegungen des US-amerikanischen Anthropologen und Verhaltensforschers Michael Tomasello zurück. Dessen Medienbegriff definiert gestische, nonverbale Zeichen als Träger von Kommunikation. Sie wird dabei in einem weiten Verständnis begriffen. Die Kommunikation des Menschen gilt dabei im Gegensatz zur tierischen als vollendet entwickelte Kommunikationsform.

Tomasello beschreibt zwei Arten gestischer Zeichen. Als „Displays“ bezeichnet er animalische Warnrufe ohne Botschaft und Intention. „Gesten“, die zweite Form können wiederum in zwei Fälle unterteilt werden. „Intentionsbewegungen“ sind intentionale Gesten mit unmittelbarer Reaktion des Empfängers. „Aufmerksamkeitsfänger“ sind intentionale Gesten mit dem Ziel der Aufmerksamkeitserregung, die aber interpretatorische Leistung beim Empfänger notwendig machen. Weiterhin können menschliche Gesten in „Zeigegesten“, also auffordernde, nicht informative Gesten und „ikonische Gesten“, also auf Aufmerksamkeit konzentrierte, interpretationsbedürftige Gesten unterteilt werden.

Gesten dienen also der Kommunikation – mal mehr und mal weniger. Sie sind demnach Medien der personalen Verständigung.

Die bisherige Argumentation hat gezeigt: Verständigung ist nur durch Medien möglich. Eine innere Differenziertheit der Medien ist dabei essenziell, schon allein zur Unterscheidung verschiedener Gesten und ihren Bedeutungen. Denn die Modalitäten dieser Gesten werden nicht durch bestimmte Instanzen bestimmt, wie etwa bei der Sprache durch das Lexikon. Die Bedeutungszuschreibung erfolgt allein aufgrund der individuellen Interpretation des Dargestellten, des Bildes. Kommunikation kann nicht nicht-modal sein. Keine Kommunikation ist bedeutungslos.

Medien bestimmen den Menschen

Diese personale Kommunikation wird stark von Medien bestimmt. Sie nehmen Einfluss auf die Art und Weise der menschlichen Kommunikation. Sie bestimmen ihn und seine „Identitätsbildung“. Geschieht Kommunikation öffentlich, kommt es zur gesellschaftlichen „kulturellen Identitätsbildung“.

Als Beispiel nennt Sachs-Hombach eine Medienform, die sich in seinem Forschungsbereich mittlerweile etabliert hat: Computer- beziehungsweise Videospiele.

Aus anthropologischer Perspektive diene das „Spielen“ dem Erlernen diverser Fähigkeiten. Aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive haben PC- und Videospiele eine erhebliche Bedeutung bei der Wirklichkeitserfassung. Durch virtuelle Welten, die immer näher an der Realität sind, ist eine deutliche Entwicklung zu erkennen. Immer stärker wird die Wirklichkeit selbst durch mediale Erfahrung erfasst. Obwohl das Spielen zumeist im Privaten stattfindet, sei es dennoch ein Massenphänomen. Eine Veränderung der „kulturellen Identität“ durch PC- und Videospiele ist also laut Sachs-Hombach durchaus möglich.

Ein gutes Buffet bestimmt den Menschen

Obwohl man auf Antrittsvorlesungen gerne „alles das sagen [würde], was man schon immer mal sagen wollte“, blieb Sachs-Hombach sachlich und mit dem Thema verbunden. Nach einer mit zahlreichen Annahmen bespickten Vorlesung traf man sich noch im Kleinen Senat der Neuen Aula mit einem Buffet für Gäste, Hörer und Studenten. Dort wurden offene Fragen noch einmal eifrig diskutiert.

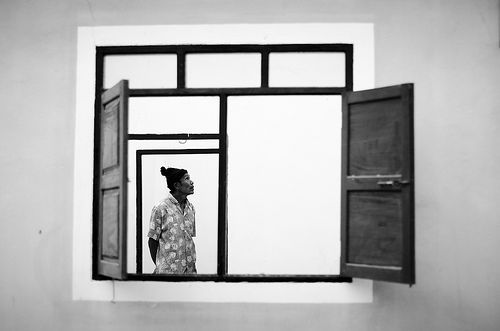

Bild: Institut für Medienwissenschaft Eberhard Karls Universität Tübingen (genehmigt, Ausschnitt)

Was als spektakuläre Verfolgungsjagd durch enge Gassen und über hohe Dächer Istanbuls beginnt, sich zwischenzeitlich in den Trümmern eines Zugwaggons als Inbegriff vollkommener Bond-Coolness manifestiert, endet abrupt mit der Kugel der Partnerin in Bonds Brust. Er stürzt – und verschwindet.

Was als spektakuläre Verfolgungsjagd durch enge Gassen und über hohe Dächer Istanbuls beginnt, sich zwischenzeitlich in den Trümmern eines Zugwaggons als Inbegriff vollkommener Bond-Coolness manifestiert, endet abrupt mit der Kugel der Partnerin in Bonds Brust. Er stürzt – und verschwindet.

Ein Cookie ist eine kleine Textinformation. Sie ermöglicht es unter anderem, dass sich eine Webseite an den Browser des Nutzers „erinnert“. Denn HTTP, das Protokoll auf dem Webseiten basieren, ist zustandslos. Das bedeutet, dass jeder Zugriff auf eine Webseite als „neu“ gewertet wird: Das Internetprotokoll, erinnert sich nicht von alleine an vorherige Zugriffe.

Ein Cookie ist eine kleine Textinformation. Sie ermöglicht es unter anderem, dass sich eine Webseite an den Browser des Nutzers „erinnert“. Denn HTTP, das Protokoll auf dem Webseiten basieren, ist zustandslos. Das bedeutet, dass jeder Zugriff auf eine Webseite als „neu“ gewertet wird: Das Internetprotokoll, erinnert sich nicht von alleine an vorherige Zugriffe. Zunächst ein Grundgedanke: Die meisten Websites des Internets sind umsonst. Wir konsumieren Inhalte, für die wir teilweise in Offlinemedien zahlen müssten – sei es nun Spiegel Online oder Youtube. Der Grund, warum diese Inhalte gratis verfügbar sind, ist die Werbung. Durch sie können Webseiten laufende Kosten wie die Gehälter der Redakteure oder die Webseitenpflege decken.

Zunächst ein Grundgedanke: Die meisten Websites des Internets sind umsonst. Wir konsumieren Inhalte, für die wir teilweise in Offlinemedien zahlen müssten – sei es nun Spiegel Online oder Youtube. Der Grund, warum diese Inhalte gratis verfügbar sind, ist die Werbung. Durch sie können Webseiten laufende Kosten wie die Gehälter der Redakteure oder die Webseitenpflege decken. Die Seite

Die Seite