Die Monopolstellung von Medienunternehmen am Beispiel des Social-Media-Konzerns Meta

Eine alternativlose Abhängigkeit?

Von Lisa Schilling

Ob Instagram, WhatsApp, Threads oder Facebook. Eine Welt ohne die sozialen Netzwerke ist mittlerweile unvorstellbar. Wir nutzen sie täglich und können uns über die ganze Welt hinweg mittels Kommentaren, Meinungen und Posts vernetzen. Doch wie sehr hinterfragen wir bei der Nutzung, wer hinter der Plattform steckt, die wir nutzen? Hinter den großen Social-Media-Plattformen wie Instagram, WhatsApp und Facebook steckt der Konzern Meta, der mittlerweile eine Monopolstellung etabliert hat. Wie kam es dazu? Welche Konsequenzen und Abhängigkeiten ergeben sich daraus? Welche aktuellen Entwicklungen gibt es rund um den Meta-Konzern?

Weltweit nutzen Anfang des Jahres 2025 rund 3,43 Milliarden Menschen täglich den Social-Media-Konzern Meta (vgl. Statista, April 2025).

Der Konzern entwickelte sich rasch zu einem Medium mit Monopolstellung, das seine Haupteinnahmen durch personalisierte Werbung auf Grundlage der Daten von Nutzer*innen generiert, so der Digitalexperte Markus Beckedahl in einem ZDF-Interview im April 2025.

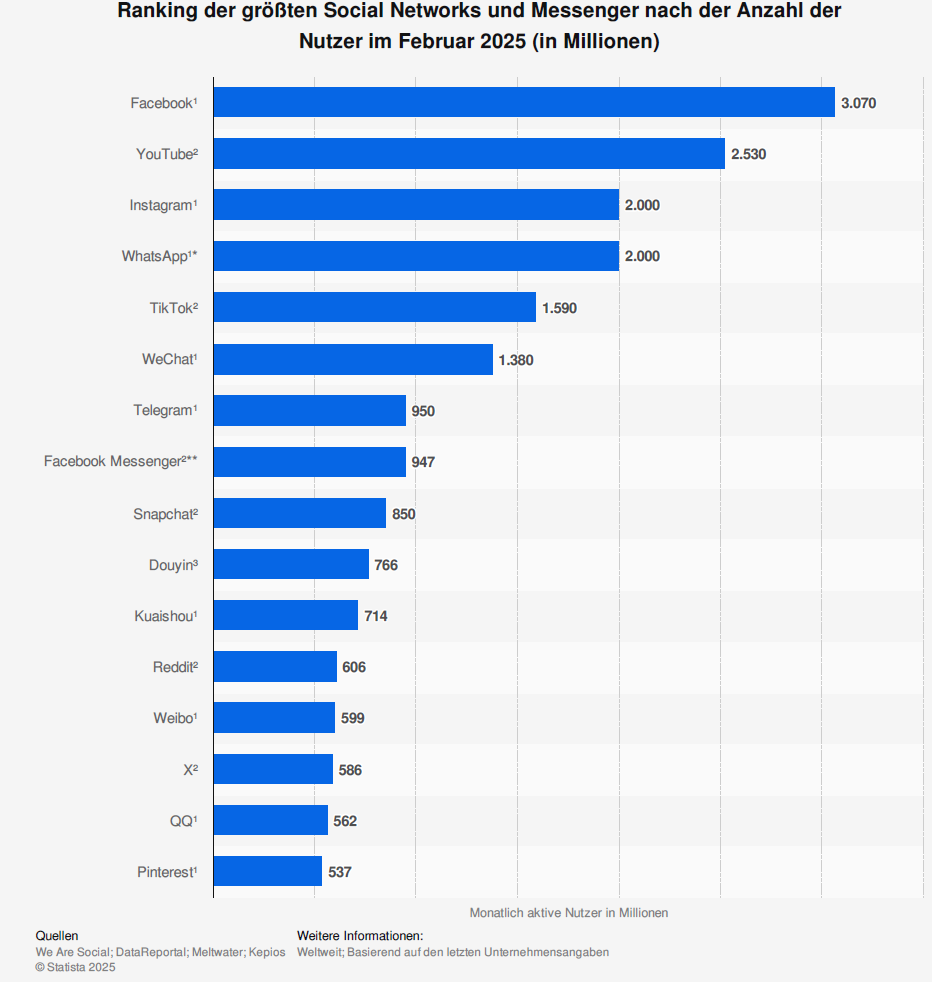

Angefangen hat es mit Mark Zuckerbergs Gründung von Facebook im Jahr 2004. Noch heute gilt Facebook als das meistgenutzte Medium weltweit (vgl. Statista, Februar 2025). Instagram und WhatsApp, die seit 2012 bzw. 2014 ebenfalls zum im Jahr 2021 umbenannten Meta, gehören, folgen auf Rang drei und vier.

Die Plattformen von Meta gehören im Februar 2025 mit zu den meist genutzten weltweit. Quelle: Statista.

Welche Konsequenzen hat diese Monopolstellung, wie kommt es dazu, dass ein Medienkonzern sich dorthin entwickelt? Der Trend hin zur Medienkonzentration erfolgt aus ökonomischer Natur. Medienkonzentration beschreibt die Entwicklung eines Unternehmens hin zu einer marktbeherrschenden Stellung. Ökonomisch können Unternehmen mit einem größeren Marktanteil günstiger wirtschaften und schließlich ihren Anteil stetig ausbauen (vgl. Rimscha/Ehrlich/Siegert: 2025, S. 139). Die Übernahme von Instagram für ca. eine Milliarde Dollar im Jahr 2012 und zwei Jahre später der Kauf von WhatsApp für stolze 22 Milliarden Dollar tragen unweigerlich zu einer Medienkonzentration mit einer klaren Monopolstellung des Meta-Konzerns bei. Für Zuckerberg ein großer Erfolg.

Doch eine hohe Konzentration der Medien muss nicht primär verwerflich sein. Es ist allerdings dann kritisch zu betrachten, sofern die Monopolstellung ausgenutzt sowie missbraucht wird und aus dieser Medienkonzentration eine Meinungskonzentration resultiert, wie es dem Meta-Konzern vorgeworfen wird. Es wäre fatal, im Rahmen dieses Blogs aktuelle Ereignisse rund um den Meta-Konzern auszusparen. So soll im Folgenden das Hauptaugenmerk auf das aktuell laufende Gerichtsverfahren gegen Meta liegen.

Der US-Gerichtsstreit um den Kauf von Instagram und WhatsApp

So wirft die unabhängige US-Kartellbehörde Federal Trade Commission (FTC) dem Meta-Konzern diesen Missbrauch vor. Durch den Kauf von Instagram und WhatsApp wolle der Konzern seine Monopolstellung widerrechtlich schützen. Freier Wettbewerb zwischen mehreren Plattformen ist folglich nicht mehr gegeben. Dabei ist dieser ein Garant für Pluralität und Marktvielfalt (vgl. Dandler/Uibner 2015: S. 6). Das seit 2020 laufende Gerichtsverfahren zwischen der FTC und Meta ging im April 2025 in eine neue Runde.

Droht dem Meta-Konzern durch das Gerichtsverfahren nun die Zerschlagung? Quelle: pixabay.

Die Behörde fordert „die Rückabwicklung der Käufe“. Der Konzern weist die Vorwürfe entschieden zurück und verweist auf einen konkurrierenden Markt mit Plattformen wie TikTok. Laut Einschätzung des Digitalexperten Markus Beckedahl sei der Vergleich zu TikTok, den Meta heranziehe, nicht stichhaltig, da Instagram und WhatsApp explizit soziale Netzwerke seien und TikTok eher eine „passive Videoabspielstation“, so Markus Beckedahl.

Die systematische Sicherung der Monopolstellung des Konzerns wird auch bestätigt durch zwei E-Mails seitens Zuckerberg, die in der Anklageschrift der FTC vorhanden sind. Eine interne Mail stammt aus dem Jahr 2008, die andere aus dem Jahr 2013, die Zuckerberg an den damaligen Finanzchef von Facebook verfasste.

„Es ist besser zu kaufen als zu konkurrieren.“ 2008

„Das Geschäft ist noch im Entstehen, aber die Netzwerke sind etabliert, die Marken bedeutsam, und wenn sie wachsen, können sie uns sehr gefährlich werden.“ 2013

Das Gerichtsverfahren wird sich ziehen. Eine endgültige Beurteilung durch das Gericht hinsichtlich der Monopolstellung des Konzerns wird sich vermutlich über Jahre ziehen und somit auch die Frage, ob Meta WhatsApp und Instagram verkaufen muss.

Politischer Einfluss unter der Trump-Regierung auf den Gerichtsstreit

Auf den Gerichtsprozess wirken durch Trump politische Einflüsse ein. Traditionell wird der fünfköpfige Vorsitz der FTC durch den US-Präsidenten nominiert und durch den Senat mittels einer Wahl bestätigt. Hierbei greift die Regelung, dass eine Partei nicht mehr als drei Ämter besetzen darf. Doch Trump ließ die demokratischen Kommissare der FTC entlassen und möchte somit die umfassende Kontrolle über die Behörde erlangen. Ein klarer Eingriff der Exekutive in die Unabhängigkeit der Behörde. Unter anderem wurde die Chefin der Behörde, Lina Khan, entlassen, die sich durch ihr hartes Vorgehen gegen die Techkonzerne, darunter Amazon, Google oder eben Meta, auszeichnete und sich dessen Zerschlagung zur Aufgabe machte.

Der neue Chef der Behörde, Andrew Ferguson, kündigte bereits an, den harten Kurs seiner Vorgängerin zurückzudrehen. Es bleibt abzuwarten, ob und inwiefern sich dieser Kurswechsel auf den Gerichtsprozess auswirken wird. Vor allem aber zeigt sich der freundliche Kurs Trumps im Sinne der Techkonzerne. Man denke nur an die Inauguration, bei der auch Mark Zuckerberg in der ersten Reihe saß und sich neben andren hochrangigen Tech-Milliardären gesellte.

Im Allgemeinen zeichnete sich eine zunehmende Annäherung Zuckerbergs an Trump ab. Einschneidend war hier die Abschaffung der Faktenchecks bei Meta. Nachdem Meta vorgeworfen wurde, nicht genug gegen Fakenews vorzugehen, startete Meta eine Zusammenarbeit mit unabhängigen Faktenprüfern in unterschiedlichen Ländern. Diese sind nun passé. Zuckerberg bezeichnete die Faktenprüfer als zu politisch voreingenommen. Außerdem würden durch diese Zensur gefördert. Mit der Abschaffung wolle man zu den „Wurzeln der freien Meinungsäußerung“ zurückkehren.

Mit der Abschaffung der Faktenchecks zeigt sich deutlich, welchen Einfluss ein einzelnes Unternehmen hat. Ein Katalysator für die Verbreitung von Desinformation, Hass und Hetze. Die Regelung greift zunächst in den USA.

Doch welche Auswirkungen haben die aktuellen Entwicklungen in Deutschland und Europa?

Maßnahmen seitens der EU und mögliche Alternativen zu Meta

Zwischen dem Meta-Konzern und der Europäischen Union (EU) gibt es regelmäßige Verfahren und Streitpunkte, was nicht zuletzt auf den hohen Verbraucherschutz und die Doktrin eines fairen Wettbewerbs innerhalb der EU zurückzuführen ist, dessen Vorstellung im libertär geprägten Silicon Valley auf Unverständnis stößt. Jüngst sorgte die Ankündigung Metas, europäische Daten für KI-Training zu nutzen, für Aufsehen. Kürzlich kündigte die EU-Kommission an, weitere Zwangsgebühren zu verhängen, im Rahmen einer 200-Millionen-Euro-Strafe, aufgrund eines Verstoßes gegen EU-Richtlinien, die auf ein unrechtmäßiges Abomodell zurückzuführen seien.

Außerdem sieht der sog. „Digital Services Act“ der EU strengere Regulierungsmaßnahmen für den Metakonzern vor, um den Nutzer*innen so einen gleichberechtigten Zugang zu Plattformen zu gewähren, der faire Wettbewerbsbedingungen schafft. Doch in der Praxis zeigen sich Defizite. Folglich seien die Regulierungsbehörden teilweise nicht gut genug ausgestattet, so der Digitalexperte Markus Beckedahl im Tagesschau-Interview.

Im Zuge dessen werden Stimmen lauter, die eine Alternative zum Meta-Konzern fordern. Auch Markus Beckedahl spricht von „gemeinwohlorientierten Alternativen“. So gab es bereits Debatten über ein öffentlich-rechtliches Internet und eine neue Medienökonomie, die über eine EU-Digitalsteuer finanziert werden soll, doch bisher blieb dies nur eine Idee.

Allerdings gibt es einige einzelne alternative Plattformen. Statt WhatsApp z. B. die App Signal oder statt Instagram und Facebook Pixelfed. Die Nutzer*innen sind selbst Herr über ihre Daten. Das Fotonetzwerk basiert auf „freier und quellenoffener Software“.

Schlussendlich bleibt allerdings die Frage offen, wie sehr sich die alternativen Plattformen durchsetzen. Dies ist individuell abhängig davon, wie wichtig es einzelnen Nutzer*innen ist, sich aus dem Monopol Metas zu befreien, oder ob es möglichst darum geht, auf der Plattform unterwegs zu sein, die etabliert ist und wo eine große Anzahl an Menschen erreicht wird. Außerdem ist auch die Frage, ob es sich für Unternehmen rentiert, eine alternative Plattform zu nutzen. Deren Followerschaft würde folglich auch zu den Alternativen übergehen.